ガスコンロは10年~15年程度が寿命だと言われています。火がつなかい、炎が大きくなってきたという場合は交換を考えましょう。据え置き型のガスコンロは粗大ごみとして処分できます。処分方法と注意点をまとめました。

この記事で分かること

ガスコンロは2タイプある

ガスコンロには据え置き型(テーブル型)と埋め込み型(ビルトイン型)があります。埋め込み型が壊れたときはメーカーや販売店に連絡して修理をしてもらいましょう。一方、据え置き型は比較的安価で販売されているので、買い替えがおススメです。このページでは据え置き型を中心にご説明します。

ガスコンロでよく見られる故障

ガスコンロでよく起こる故障には、次のようなものがあります。

- 点火しない

- 火がつきにくい

- 火がすぐ消える(立ち消えする)

- ガスのにおいがする

- 炎の色がおかしい

これらの症状が見られたら、何らかの故障や不具合が考えられます。

ガスコンロが点火しない原因

ガスコンロの火がつかない原因としては、以下のものが考えられます。

| ガス管が折れていてガスが届いていない | ガスのゴム管(ホース)が途中で折れ曲がっているとガスがコンロまで届かないために火がつきません。 |

|---|---|

| 電池切れ | ガスコンロの点火には電池の力を使っています。電池が消耗していたら火がつきません。電池交換サインのランプが点灯するガスコンロもあります。火がつかない場合は電池切れを考えてみましょう。 |

| バーナーキャップのずれ/濡れ | バーナーキャップ(火がつくところにかぶせるもの)がずれていたり、濡れていたりすると点火しません。掃除の際にずれたままになっていないか確認しましょう。 |

ガスコンロの火がすぐに消える(立ち消えする)原因

ガスコンロの火がついてもすぐに消えたり、いつの間にか消えていたりすることがありますが、その場合の原因は上記の「火がつかない原因」とほぼ同じです。

- ガス管が折れていないか確認する

- 電池切れを起こしていないか確認する

- バーナーキャップが汚れて目詰まりしていないか確認する

- バーナーキャップがずれていたり、濡れていたりしないか確認する

これらを見てみましょう。

ガスのにおいの原因

ガスはもともと無臭ですが、ガス漏れの際にわかるようにガスボンベに充填するときに「着臭剤」を混ぜています。ただ比重がガスよりも重いためガスボンベの底にたまってしまいます。そのため、プロパンガスのボンベのガスの残量が少ないと着臭剤のにおいを感じることがあります。

ただし、素人判断はキケンなのでガス会社の人に点検してもらいましょう。

ガスの炎の色がおかしい原因

ガスコンロから出る炎の色が濃いオレンジ色の場合や鍋の底が黒くすすが付着する場合は、一度ガス会社に連絡して点検してもらいましょう。

これらの症状をチェックして原因が不明の場合や故障と思われる場合は処分することになります。

安全装置がついていないガスコンロは早めに交換を

ガスコンロの火が原因の火災が多かったために2008年に「ガス事業法」および「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」が施行され、家庭で使用するガスコンロのすべてのバーナーに対して「調理油加熱防止装置」と「立ち消え安全装置」を搭載することが義務づけられました。

調理油加熱防止装置

天ぷらなどの揚げ物をすると、油の温度はかなりの高温になります。この加熱した油が原因でよく火災が発生しています。そこで鍋底から調理油の温度をセンサーが感知して、250℃を超えると自動的に弱火になり、さらに30分経過すると自動で消える機能を備えるように決められています。

もちろん「自動消火装置があるから安心」と油断しないことが大切です。

立ち消え安全装置

鍋の中の液がふきこぼれて火が消えてしまうことがあります。そのときにガスを遮断してガス漏れを起こさないようにする機能をつけるように決められています。

2008年以降に製造されたガスコンロにはこれらの安全装置がついていますが、それ以前のものはついていないためキケンです。壊れていなくても取り換えるようにしましょう。

法律で決められていない安全装置

国の法律で決められているのは「調理油加熱防止装置」と「立ち消え安全装置」だけですが、ガスコンロのメーカーでは自主的にさまざまな安全な機能をつけています。

- お湯がわいたら自動で消火

- コンロ消し忘れ消火機能

- 焦げ付き防止機能

ガスコンロを安全に使うためにも、このような機能がついているか確認してみましょう。

ガスコンロは粗大ごみの対象

ガスコンロが壊れて修理も不可能という場合は処分することになります。

買い替えの場合は販売店が引き取ってくれることもありますが、据え置き型のガスコンロはとくに工事が必要ではないので自分で買ってきて取り換えることが可能です。その場合、古いガスコンロはごみとして処分しましょう。ガスコンロは家電リサイクル法の対象品ではないので、自治体の粗大ごみとして回収が可能です。

ガスコンロを処分するときは元栓を閉めてから

ガスは取り扱いに注意が必要です。ガスコンロそのものは火がつかなくても、ガスの元栓を必ず閉めてから交換作業を行います。

ガスコンロ処分の手順

ガスコンロを処分したり、取り換えたりする場合は以下の流れで行います。

- ガスの元栓を閉める

- 元栓からガス管(ガスのホース)を外す

- ガスコンロを邪魔にならないところに置いて粗大ごみ回収に出す

なお、作業時にはマッチやライター、たばこなどの火を使わないように気をつけてください。

粗大ごみに出す手順

粗大ごみはごみ集積所に出すのではなく、個別に回収してもらいます。

その場合は

- 自治体の粗大ごみ回収窓口に電話かメールで回収を申し込む

- 回収日と回収場所(粗大ごみを出す場所=多くは自宅前)を確認する

- 回収に必要な料金を支払う(多くの自治体では処理券を購入するようにしています)

- 回収日の朝、処理券を貼って回収場所に出しておく

これで無事に回収されます。

回収の費用は自治体によって異なりますが、300円~500円程度のことが多いようです。

自治体の粗大ごみは家庭ごみが対象

自治体の粗大ごみとして回収するのは一般家庭から出るごみが対象です。ガスコンロを事業として使っていた場合は粗大ごみの対象外なので注意しましょう。

ガスコンロが美品の場合はリサイクルショップで売ることも可能

ひとり暮らしであまり料理をしない人や、使用期間が短いが引っ越しでガスコンロを手放す場合は、まだコンロ自体がきれいということがあります。特に転居先のガスの仕様が異なると、それまで使っていたガス器具が使えないことがあります。ガスコンロがきれいな場合は粗大ごみとして処理するのはもったいないですね。

リサイクルショップで買い取ってもらいましょう。

ガスコンロをリサイクルショップで売る場合の注意点

リサイクルショップは「売れるもの」に対して買い取り価格をつけてくれます。ガスコンロに傷や汚れがないか、よくチェックしておきましょう。特に調理の際についた汚れや油が飛び散っていないか確認し、きれいにしておくことが大切です。

リサイクルショップは自宅まで来てくれる業者を選ぶこと

ガスコンロは持ち運びができますが、ものによっては重量があります。せっかく重いコンロを持って行ったのに買い取り価格がつかずに持ち帰ったということのないように、自宅まで査定に来てくれる業者を依頼しましょう。

引っ越しで処分する場合はほかのものも一緒にリサイクル

引っ越しでガスコンロを処分する場合は、ほかにも処分するものがないか部屋の中をよく見渡してみましょう。

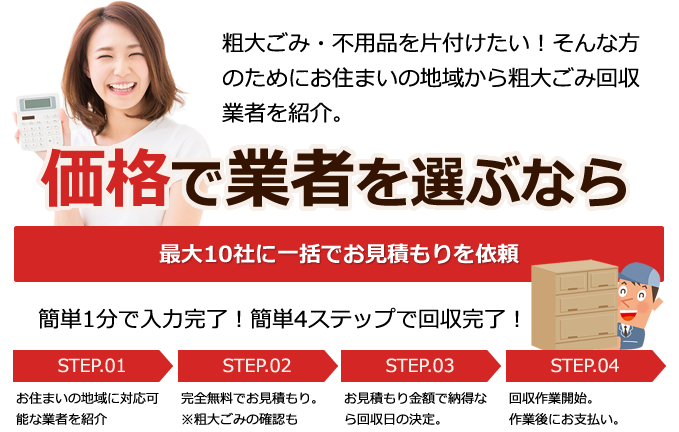

買い取り価格がつくかどうか不安な場合は、買い取り査定をしている粗大ごみ回収業者に頼むのがおススメです。その場で査定をしてくれて、買い取り価格がつくものはその場で買い取り、そうでないものは粗大ごみとして引き取ってくれます。

特に引っ越し前で忙しいときは、一度に片付くのでおすすめできます。

ガスコンロの耐用年数は10年~15年

ガスコンロの耐用年数は12~15年程度と言われていますが、使用頻度によっても違ってきます。

最近のガスコンロは「5年保証」を設けているものもありますが、保証期間を過ぎて10年近く経ってきたら火のつき方や炎の出方などを注意することが大切です。

異変を感じたら早めにガス会社や販売店に相談して、対処しましょう。

同じカテゴリの関連記事

洗濯機・乾燥機の処分~費用と処分方法は?

洗濯機・乾燥機の処分~費用と処分方法は?洗濯機と衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象品で、行政の粗大ごみに出すことはできません。リサイクル料金を支払って、きちんと処理してもらう必要があります。さて、処理...

ストーブやファンヒーターなど暖房器具の処分はどうすればいい?

ストーブやファンヒーターなど暖房器具の処分はどうすればいい?ストーブやファンヒーターは暖房器具として欠かせないものです。しかし、引越しや買い替えなどで不用になった場合の処分はどうすればいいのでしょうか?行政のごみに出す場...

エアコンの処分はどこに依頼すればいい?費用は?

エアコンの処分はどこに依頼すればいい?費用は?壊れたエアコンや機能が低下したエアコン、引越しで処分したいなどエアコンの処分にお困りの方が多いのではないでしょうか。 エアコンは室内機と室外機、ホースなど...

仏壇の処分~想いを大事に正しい手順で処分を

仏壇の処分~想いを大事に正しい手順で処分を引越し、遺品整理、改宗などさまざまな理由で仏壇を処分しなければならない場合、仏壇の処分方法をご存知ですか?ごみとして捨てるには抵抗があるものの、どうすればいいか...

フライパン、包丁、土鍋、ミキサー…種類の多い調理器具はどう処分すればいい?

フライパン、包丁、土鍋、ミキサー…種類の多い調理器具はどう処分すればいい?フライパンに土鍋、包丁、ミキサーなど調理器具にはさまざまな種類があります。これらを処分するときは、どうすればいいのでしょうか?包丁はそのまま捨ててもいいのかどう...

電子レンジの処分方法~小型家電リサイクル法の対象になる?

電子レンジの処分方法~小型家電リサイクル法の対象になる?電子レンジは「家電リサイクル法」の対象品ではありません。そのため不燃ごみや粗大ごみとして処分できますが、「小型家電リサイクル法」の対象になるケースがあります。さ...

布団の処分、正しい方法はどうすればいい?

布団の処分、正しい方法はどうすればいい?重くてかさばる布団の処分はどうすればいいのでしょうか?布団は処分方法がわからないまま押入れに入れっぱなしという人が多いようです。布団の正しい処理方法をご紹介しま...

ガラス、陶器、シルバー類……ものによって違う食器ごみの出し方

ガラス、陶器、シルバー類……ものによって違う食器ごみの出し方見逃しがちだけれど、ついつい増えて溜まってしまいがちな食器。じつは、日常的に稼働している食器はごくわずかで、大半は「戸棚の肥やし」だったりします。本当に必要なも...

意外と知らない危険物、ライター・傘・消火器の処分の仕方

意外と知らない危険物、ライター・傘・消火器の処分の仕方「不燃ごみ」「危険ごみ」として回収してもらえることはわかっているけれど、「どうやって出したらいいか、いまひとつわからない」との声が多く声が寄せられるのがライター...

家のリフォームで出る大量のごみ。処分の方法は?

家のリフォームで出る大量のごみ。処分の方法は?自宅のリフォームやリノベーションをした場合、大量のごみが出ます。しかも自分で処理するとなると、分別や処理方法が多岐にわたり、なかなか大変なのです。 業者に...