赤ちゃんがいる家庭のごみで困るのは「おむつ」の処理の問題です。さらに床に落ちたごみを誤って飲み込んでしまったという「誤飲」、使わなくなったおもちゃやベビー用品の処分など意外と多くの悩みがあります。

赤ちゃん育児中に気をつけたい片付けやごみ出しのポイントをまとめました。

この記事で分かること

おむつの捨て方はどうすればいい?

今は赤ちゃんがいる多くの家庭で紙おむつを使用しています。布おむつのように毎日洗濯をしなくていい上に、夜や外出時など長い時間でも尿を吸収してくれるので安心というメリットがあります。

ただ、問題はその処分方法です。紙おむつは何ごみ?回収日まではどうすればいいの?そんな紙おむつの捨て方を見てみましょう。

紙おむつは燃えるごみ

多くの自治体で紙おむつは燃えるごみ(可燃ごみ)として出すようになっています。

紙おむつは何でできているの?

ある紙おむつメーカーによると、紙おむつの素材は次のようになっています。

| 表面 | ポリオレフィン・ポリエステル不織布 |

|---|---|

| 吸収材 | 綿状パルプ・高分子吸水材・ポリオレフィン不織布 |

| 防水材 | ポリオレフィンフィルム |

| 止着材 | ポリオレフィン |

| 伸縮材 | ポリウレタン・ポリオレフィン・ポリウレタン不織布・スチレン系エラストーマーフィルム |

| 結合材 | スチレン系エラストマー合成樹脂 |

このように多くの素材が使用されています。この中でよく出てくる「ポリオレフィン」はポリプロピレンやポリエチレンの総称で、おしっこを早く吸収させる働きがあります。

吸水材は吸収したおしっこがもれないようにジェル状に固める素材のことです。また、おしっこを外にもらさないように防水材を使用し、しかも通気性がある素材を使っています。

紙おむつの捨て方

このように紙おむつは多くの素材を使っています。そこに尿や便がつくわけですが、これはどのように処分すればいいのでしょうか。

基本は自治体のごみ出しのルールに従います。全国の自治体の約8割で使用済み紙おむつは「可燃ごみ」として出すようになっています。

処分の方法は次の通りです。

- おむつについた大便をトイレに流す

- 汚れている部分を内側にして丸めて、おむつについているテープで止める

- においがもれないように新聞紙にくるんで自治体指定のごみ袋に入れる

おむつのにおいが気になる場合の対策

ごみの収集日まで使用済みのおむつを室内に置いておくとにおいが気になりますね。対策としては次の3つの方法があります。

- おむつ入れの容器をベランダや勝手口など家の外に置く方法

- 消臭機能のあるフタ付き容器に入れる方法

- おむつを新聞紙でくるむ、またはビニール袋に入れてしっかり結んでごみ袋に入れる方法

(1)のベランダや家の外に置く方法は近所の迷惑になる可能性があります。特に小さな子どもがいない家庭にとっておむつのにおいは気になるものです。お隣との距離が近い場合は避けておきましょう。

(2)の消臭機能があるフタ付きのおむつ専用容器がおススメです。室内に置いていてもにおいがもれません。ベビー用品コーナーなどにあるので利用されるといいでしょう。

(3)は新聞紙のインクがにおいを吸い取ったり、抑えたりする働きがあるといわれています。高齢者の介護現場でも使用済みおむつは新聞紙にくるんでいるそうです。ぜひ試してみてください。

誤飲を避けるために床にはものを置かない

赤ちゃんや幼児は目に入るすべてのものに興味を持ち、手でつかんで口に持って行こうとします。赤ちゃんにとっては食べものとそうでないものとの区別がつかないためで、危険なものを口にすることがあります。これを「誤飲(ごいん)」と言います。

誤飲で多いもの

日本医師会のホームページによると、誤飲で多いのは次の5点です。

- 小さなおもちゃ

- たばこ

- 医薬品

- 乾電池・ボタン電池

- クリップや画びょう・ヘアピン

小さなおもちゃをのどに詰まらせる可能性がある

おもちゃの部品やかけら、スーパーボール(小さなタイプ)などを飲み込む例があります。

特にスーパーボールは硬いので、のどに詰まって手当が間に合わずに死亡した例が報告されています。もし飲み込んだ場合はすぐに子どもをうつぶせにしたり、下を向いて抱きかかえたりして背中をたたいて吐き出させます。それでも出てこない場合はすぐに救急車を呼んで病院に搬送しましょう。

遊んだあとは部屋の中におもちゃが落ちていないかよく確かめましょう。また、ひとりで(または兄弟で)機嫌よく遊んでいるからと目を離さないようにすることも大切です。

たばこの誤飲はニコチン中毒の原因に

誤飲事故の中でもっとも多いのがたばこです。たばこはニコチン中毒を引き起こす危険なものなので、子どもの手が届くところに置かないようにしましょう。

吸い殻をジュースの空き缶に入れることがありますが、その液体を子どもが誤って飲んでしまうケースがあります。

こういった場合は何かを飲ませようとせずにすぐに救急車を呼んで搬送してください。飲んだ量や口にした量がどの程度か、いつ飲み込んだのかを医師に伝えることが大切です。

医薬品をお菓子と間違えて口にするケース

小さな錠剤やカプセルをお菓子と間違えて口にすることがあります。白い錠剤はラムネ菓子のように見えるためか、子どもが大量に食べてしまい胃の洗浄を行った例が報告されています。またチューブの薬を子どもが出してしまい、手についた薬剤を口にすることもあります。

医薬品や救急箱は子どもの手が届かないところに置くようにしましょう。

乾電池・ボタン電池の誤飲は危険

棒状の乾電池を飲み込むケースは少ないのですが、小さなボタン電池を飲み込むケースはよく見られます。

ボタン電池にはさまざまな種類があります。アルカリマンガン電池を飲み込むと、アルカリ性物質によって胃が侵食され穴が開く場合があります。また、リチウム電池は電流が流れる可能性があるため、大変危険です。

こういったものを子どもの手が届くところには置かないようにしましょう。

クリップや画びょう・ヘアピンの誤飲で手術するケースも

口に入れたら痛いために大人は「まさかこれを飲み込まないだろう」と考えますが、子どもはいつ何をするかわかりません。実際にクリップやヘアピンを飲み込んで、手術をする例もあります。

このように子どもの誤飲事故は危険を伴います。多くは大人の不注意が原因です。床にはものを置かない、子どもの手が届かない場所に置くようにしましょう。

また、「引き出しに入れておけば安心」ということはありません。子どもは引き出しを勝手に開けて中のものを取り出して遊んでしまいます。引き出しはテープで止めたり、後ろ向けに置いたりといった工夫が必要です。

さらに子どもは部屋の隅に丸まっているほこりやごきぶりの死骸なども口にすることがあります。こまめに掃除をして誤飲を防ぎましょう。

ベビー用品の処分方法

子どもが成長すると、それまで使っていたベビー用品が不要になります。それらの処分はどうすればいいでしょうか?

処分方法には次のようなものがあります。

- リサイクルショップで売る

- オークションで売る

- フリマアプリで売る

- 「あげます・ください」などの自治体のリサイクル掲示板を利用する

- 友人に譲る

- 粗大ごみに出す

ベビー用品をリサイクルショップで売る場合の注意点

ベビーベッドやベビーカーなどは子どもが2~3歳を過ぎるとあまり使わなくなります。しかも保管するには場所を取ってしまいます。

次の子どもの出産を望んでいる場合は保管しますが、そうでない場合はリサイクルショップで売るという方法があります。

この場合、傷や汚れがあると高く売れなくなります。子どもが使うものなのでどうしても汚れがちですが、普段からなるべくきれいに使うようにしましょう。

オークションで売る場合の注意点

オークションは自分で売値がつけられるところと、どんどん落札価格が上昇していくところが魅力です。場合によっては予想外の高値がつくことがあります。

一方でオークションは個人対個人のやりとりで、すべて自己責任で行います。トラブルを避けるための配慮をしておきましょう。

オークションでトラブルを避ける方法

オークションは相手が直接品物を手に取って見られないので、必ず写真を掲載しましょう。特にベビー用品は新品ではなく使用済みのものがほとんどです。傷の状態やシミ、汚れなどを隠すと後々のトラブルの原因になります。傷や汚れはアップで撮影してオークション画面に掲載します。

説明文にも状況を詳しく書いておくと閲覧者は安心できます。また、質問が来たときはていねいに答えるようにしましょう。

フリマアプリで売る

スマートフォンで手軽にやりとりが可能なので、最近は利用者が増えています。子ども用の服や靴など小さなものでも手軽に売れます。

登録料や出品料は無料なので使いやすいのがメリットですが、アプリによって売れた場合の手数料に違いがあるので事前によく調べておきましょう。

「あげます・ください」などの自治体のリサイクル掲示板を使用する

自治体によっては住民同士でリサイクル掲示板を提供しているところがあり、無料で利用できます。自治体ごとにルールがあるので、事前に確認をしておきましょう。

友人に譲る場合の注意点

友人や知人でほしい人が譲ってあげる方法ですが、無理やり押し付けないように気をつけましょう。

特にベビー用品は衛生の面などで「人のお古はイヤ」と思う人がいます。好意で「遠慮なく使って」と言っても、相手は迷惑に思うことがあるので注意しましょう。

こういったトラブルを避けるには、直接相手に打診するのではなく、誰かに間に入ってもらうのがおススメです。「○○さんの赤ちゃんが使っていたベビーベッドがもういらないらしいよ。△△さんにどうかなって言ってたけど、どう?」と聞いてもらいましょう。断る場合も角が立たないので、人間関係にヒビが入らずに済みます。

粗大ごみに出す場合の注意点

粗大ごみとして自治体に回収を依頼する場合は、次の点に注意しましょう。

- 自治体によっては品目ごとに料金が異なる場合があるので事前に調べて処理券を購入しておく

- 回収日の朝、家の前に出しておく

- 自治体によっては回収できないものがあるので事前に調べておく

特に大型のものは家の外に出すのが大変です。前日から出しておくと近所の迷惑になるので、当日の朝出すようにしましょう。

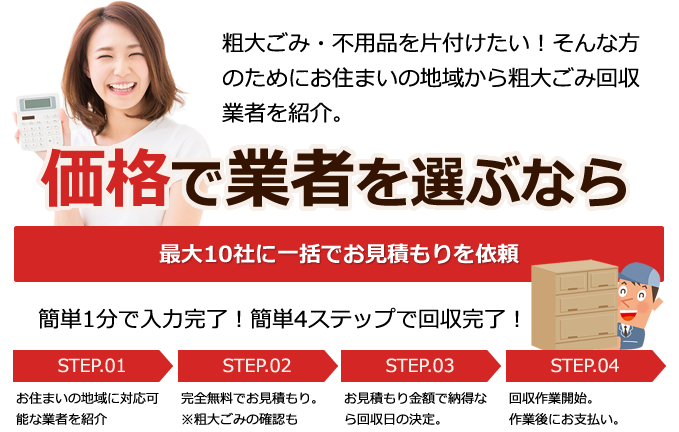

ベビーベッドやベビータンスなど家族だけで出すのが大変な場合は、粗大ごみ回収業者に依頼してみましょう。家の中まで引き取りに来てくれるので、重いものや大きなものもスムーズに処分できます。

ベビー用品は思い出が詰まっていますが、いつまでも置いておく必要はありません。ほしい人に使ってもらうか処分して、家を片付けていきましょう。

同じカテゴリの関連記事

ごみ出しの大敵!カラスにやられないための対策方法

ごみ出しの大敵!カラスにやられないための対策方法自治体がごみを回収してくれるのはありがたいのですが、カラスがごみ袋を開けて食い散らす被害が続出しています。1羽だけならまだしも数羽が飛んで来ると鳴き声や糞の被害...

ごみ対策のキーワード”3R"とは~「ごみを出さない」が最良のごみ対策

ごみ対策のキーワード”3R"とは~「ごみを出さない」が最良のごみ対策2010年の世界のごみの量は104.7億トンにのぼり、今後さらに増加することが予測されています。日本も同様でごみの処理とリサイクルは大きな問題です。そこで取り組...

出されたごみは誰のもの?~ごみの所有権について

出されたごみは誰のもの?~ごみの所有権についてごみ集積場にまだ使えそうなモノが捨てられていたらどうします?勝手にもらってもいいのでしょうか?もしかして窃盗罪になる?捨てたごみの所有権は誰にあるのか、気になる...

ご近所トラブルの原因にも…守るべきごみ出しの基本マナー

ご近所トラブルの原因にも…守るべきごみ出しの基本マナーごみ出しのルールは地区によって異なります。朝はバタバタするからと夜に出したり、分別しなかったり。「これくらいいいだろう」とルール違反をすると、ご近所とのトラブル...

高齢や障がいでごみ出しが困難な世帯のごみ対策

高齢や障がいでごみ出しが困難な世帯のごみ対策毎日生活していると当然のことながらごみが出ます。ごみ集積所に持って行けば回収してくれますが、高齢になってきたり、障がいがあったりする場合はごみを出すのもひと苦労...

家庭ごみからの個人情報漏えいを防ぐ方法

家庭ごみからの個人情報漏えいを防ぐ方法ごみを出すときに気になるのが個人情報の漏えいです。郵便物に書かれた住所や氏名、電話番号はもちろんのこと、子どものテスト用紙や成績表、宅配便の送り状、買い物をした...

夏場に注意!生ゴミの臭いを解決する方法

夏場に注意!生ゴミの臭いを解決する方法気温の上昇とともに気になるのがキッチンの生ゴミの臭いです。家を閉め切って出かけていると、キッチンは高温状態に……。帰宅すると生ゴミの臭いでやる気が失せるという方...

自宅の敷地に不法投棄!ごみの処分は自分の責任?

自宅の敷地に不法投棄!ごみの処分は自分の責任?いつの間にか自宅の庭にごみが投げ捨てられていた!敷地の隅に不燃ごみを発見! これらは不法投棄に当たりますが、処分は誰がすべきなのでしょうか?自治体に言えば回収...

夜中にごみ回収を行なう街がある?

夜中にごみ回収を行なう街がある?「ごみ出しは回収日の朝8時までに出してください」という自治体が多いのではないでしょうか。出勤前に急いでごみ袋を持ち出すという姿が各地で見られますが、自治体によっ...

コンビニで捨てると罰金も!知っておきたい家庭ごみ廃棄の基本マナー

コンビニで捨てると罰金も!知っておきたい家庭ごみ廃棄の基本マナー家庭から出るごみは自治体の回収日に出すように決められていますが、出勤途中のコンビニのごみ箱に捨てていませんか?「回収日まで家に置いておくとにおいが気になる」「まとめ...